Часть 1

«Насколько человек благодарит Бога и подвизается понудить себя из любви к Нему, настолько и Бог приближается к нему дарованиями Своими и желает успокоить его и сделать, чтобы он предпочитал безмолвие и нестяжание всем царствам земным»

Прп. Петр Дамаскин.

4 июня 2009 года наступил день, к которому кавказский пустынник, иеромонах Мардарий (в схиме - Алексий) благоговейно, воодушевленно готовился всю жизнь. Батюшка говорил: «Когда ты чувствуешь присутствие Бога, ты готов еще больше скрыться от всего: от всех и вся, - лишь бы только с НИМ пребывать». Эти краткие слова отражают весь смысл, все содержание его христианской жизни. Пустынник всецело посвятил себя Богу, Которого так жаждал, Которому был послушен, Которого обрел... Поэтому порог в Вечность для отца Мардария стал лишь последней преодоленной преградой на его пути в объятия Отча.

Мы с другом (будущим монахом Давидом) начали свое пустынножительство в горах Кавказа в июне 1973 года. Из родного Киева уезжали с решимостью оставить мир с его греховным образом существования - ради того, чтобы посвятить свою жизнь Богу и последовать Ему неотступно. Наше стремление было искренним и горячим, мы верили, что Господь Сам непременно позаботится о нас.

Это немного другая история, но, действительно, каждый наш шаг не оказался случайным. Забота Свыше была явной: Промысл Божий привел нас именно туда, где, как оказалось, уже несколько веков подвизались пустынники - носители древних монашеских традиций богоугодного аскетического жития. Жития, которого мы так жаждали. И пусть первых пустынников мы встретили лишь спустя несколько месяцев своего пребывания в горах, но через каждую встречу с опытными монахами Господь действительно изливал Свой бальзам на наши жаждавшие Его души. Братия показали нам пустую келью и разрешили поселиться в ней, но было сказано: «Для того чтобы жить в пустыни, нужно иметь благословение старца пустыни - схиархимандрита Серафима (Романцова)1». Благословение было получено, поэтому милостью Божией наше вхождение в аскетический мир пустынножителей свершилось под его старческим покровом и руководством.

Келья, в которую мы поселились, служила «перевалочным пунктом», где, порою преодолевая долгий путь, братия, жившие в отдаленных уголках, могли остановиться и передохнуть. Поэтому с той поры наши встречи и знакомства с другими пустынниками стали более частыми. От них мы узнали о том, что в этой местности подвизается батюшка Мардарий - опытный монах и пустынножитель. Мы очень ждали встречи с ним, но произошла она не сразу...

Однажды под вечер слышим:

- Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Отмечу, что замков на пустыннических кельях никогда не было, не было даже и прибоя. Традиция такая - каждый раз на подходе к той или иной келье читаешь молитву до тех пор, пока не услышишь в ответ: «Аминь», - только тогда можно войти. Если же ответа не последует, и видно, что дверь снаружи прикрыта на крючок - значит, внутри никого. Тогда заходи и отдыхай.

И вот, услышав, что к нам идет кто-то из братии, мы выглянули и с радостью отвечаем:

- Аминь!

Видим: опираясь на палки, приближаются два человека с тяжелыми ношами. Подойдя уже совсем близко, они вновь читают молитву, а мы вновь с тем же воодушевлением:

- Аминь!

- Так здесь кто-то поселился, кто-то еще к нам в пустыньку пришел! Да они молодые! Слава Богу! Слава Богу!

Мы с Давидом взяли у пришедших благословение, отцы вошли в келию и по пустыннической традиции первым делом поблагодарили Богородицу - прочитали «Достойно есть».

Познакомились: это были иеромонах Мардарий, и иеродиакон Алипий. Обрадовались еще больше - наконец-то! Предложили путникам трапезу: пусть хлеба у нас не было, но зато была гречневая каша и кипяток (который пустынники называют «чаем»). Перекусили, и завязался оживленный разговор. Очень хотелось узнать о батюшке побольше: каждая судьба - это водительство Божие, и мы дорожили возможностью услышать и воспринять опыт благочестивой души, откликнувшейся на живую заботу Господа. А потому с нашей стороны посыпались вопросы. Мы расспрашивали: как и откуда батюшка сюда попал? Каким был его прежний образ жизни? Каков уклад настоящий? Отец Мардарий охотно отвечал и со своей стороны тоже расспрашивал нас о многом.

Радость переполняла нас еще и потому, что, как оказалось, много лет назад в пустынь отец Мардарий приехал так же, как и мы, из Киева. Мы с удовольствием слушали батюшку. Надо сказать, нас сразу расположила к нему его мирная, спокойная, благостная речь: она лилась как приятный тихий ручеек. Наш первый ознакомительный разговор длился довольно долго, мы и не заметили, как наступила глубокая ночь.

Утром, исполнив обычное правило, попив «чайку», мы отправились в путь вместе с отцами, чтобы помочь им донести ноши. Как-то матушки-пустынницы рассказали нам, что пока отец Виталий (Сидоренко) жил в пустыни, то, несмотря на тяжелую болезнь (у него была открытая форма туберкулеза), он всегда старался помочь им с ношами. Делал он это так: поскольку эти матушки были постарше и одна из них страдала плохим зрением, они, естественно, шли медленно, а отец Виталий брал ношу и быстро уходил вперед. Добравшись до их кельи, он пек лепешки на соде, возвращался по тропе, угощал матушек горячими лепешечками, а сам брал их ноши и снова нес в келью. Мы сразу же усвоили эту традицию, с грузом старались поступать так же, только лепешки печь не успевали.

К сожалению, нынешняя молодежь этих традиций не сохранила...

Желание сердца

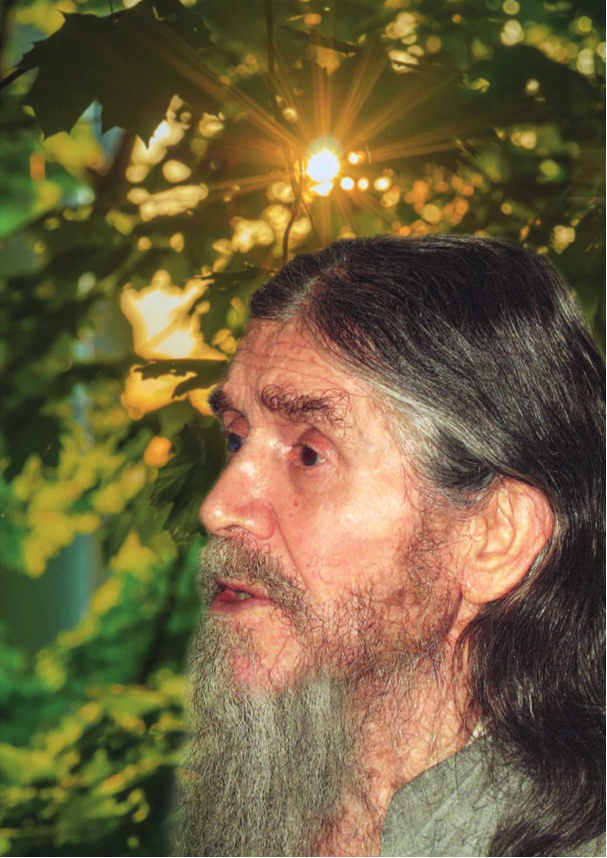

Однажды на фотографии я увидел отца Мардария в молодости - это был довольно красивый парень с темными, вьющимися, невероятно густыми волосами. И эта пышность сохранилась у него до пожилого возраста. Было крайне удивительно, что после стольких лет жизни, проведенной в пустыни, его волосы оставались такими же богатыми, но только уже украшенными сединой.

Вернусь к главному. В молодости, избирая жизненный путь, Михаил Данилов (так звали отца Мардария в миру) стоял перед очень серьезным и весьма непростым выбором. К Богу его сердце горело всегда. Он жил и работал в Херсоне. Храм посещал обязательно: иногда пономарил, но в основном пел и читал на клиросе, - у него был очень тонкий слух и замечательный голос. Там он познакомился с девушкой Анной, она тоже несла клиросное послушание. Отношения между молодыми людьми были благочестивыми, дружескими, но, вероятно, каждый из них подумывал о семье. Дело в том, что в советское время (когда за веру преследовали, могли запросто уволить с работы или исключить из учебного заведения) встретить молодежь в храме было большой редкостью. Понимаю, каково было внутреннее борение юноши, ведь в таких условиях перспектива создания семьи с единомысленной верующей девушкой представлялась единицам.

Но, вероятно, в большей мере сердце молодого человека искало единения со Христом. Поэтому, оттолкнувшись от всего, что ценно для традиционной мирской жизни, он избрал путь монашеского жительства - путь всецелого посвящения себя одному лишь Богу. Окончательно определившись в этом вопросе, однажды, после службы Михаил сказал Анне:

- Я решил идти в монастырь, а ты к чему склоняешься?

От неожиданности девушка растерялась - огорчилась, конечно, сильно. Но, собравшись, ответила:

- Тогда я тоже иду в монастырь.

На том и расстались.

Пути Господни неисповедимы. Михаил был зачислен в число братии Киево-Печерской Лавры, где сначала нес послушание канонарха, а затем стал келейником владыки.

И вот, по прошествии лет десяти, произошел такой случай. К владыке приехала игуменья Черниговского монастыря с келейницей. Проводив матушку на прием, отец Мардарий вдруг узнал в ее келейнице ту самую Анну! Их разговор был недолгим, но радостным. Он увидел в ней твердую в вере и строгую в сердечных намерениях монахиню, чему весьма возрадовался и сохранил эту благодарность Богу на всю жизнь.

В пустынь

В 1961 году советская власть закрыла Киево-Печерскую Лавру. Отец Мардарий на тот момент был иеромонахом и получил долгожданное благословение от архиерея продолжать свой монашеский путь на Кавказе. Надо сказать, что уже в те времена у батюшки просматривалась душевная жажда уединения - ему хотелось пребывать с Богом один на один. И Господь повел его этим путем.

Перед поездкой на Кавказ батюшка сподобился общения с одним затворником по имени Александр, жившем в сыром подвале. Но общение не было долгим, потому что вскоре подвижник заболел и умер. Похоронив его, отец Мардарий поехал на Кавказ. Встретившись со схиархимандритом Серафимом (Романцовым), он получил благословение перебираться в пустынь (в район горного озера Амткел).

В то время в этой местности подвизались отец Кассиан (Ермаков), отец Виталий (Сидоренко), отец Меркурий (Попов) и отец Ахилла (Орлов). Братия очень обрадовались, что в пустынь пришел священник. Все они жили неподалеку друг от друга, но, так как батюшка все же искал полного уединения, пустынники построили ему новую келью на довольно большом расстоянии от их скита - чтобы добраться до нее, требовалось полдня пути. На праздники отец Мардарий приходил к пустынникам, чтобы поисповедовать их и причастить. Перед тем, как приступить к Таинствам, они все вместе совершали суточный круг богослужения. Так пустынники прожили около десяти лет - до тех пор, пока в 1968 году в этой местности не начались милицейские облавы на монахов. Братиям пришлось перебраться в горы повыше.

«Вино и елей»

Старцу Серафиму (Романцову) в то время было уже глубоко за восемьдесят, поэтому он был вынужден выйти из пустыни и остаться жить в городе.

Высокогорную братию он благословил оставлять келью и спускаться к нему только за разрешением наиболее важных вопросов, а бытовые решать со священниками на месте.

Поскольку в то время каждый выход был сопряжен с опасностью попасть за решетку, бывать в городе часто нам не доводилось - шли по мере накопления вопросов. А для того чтобы навыкать послушанию ежедневно, старец благословил нас с Давидом отсекать свою волю друг перед другом, слушаясь брат брата.

В то время в нашей местности иеромонахов среди пустынников, было всего двое: отец Гавриил и отец Мардарий. Батюшка Гавриил жил с тремя послушниками совсем неподалеку от нас с Давидом. Они часто приходили за водой к роднику, который находился возле нашей кельи. А мы бывали у них, чтобы поисповедоваться и причаститься. Неожиданно отношения с отцом Гавриилом осложнились тем, что он начал требовать от нас полного послушания и поставил условие: «Или все, или ничего!» А это означало: или мы принимаем его помощь с исповедью, причастием, в каких-то материальных вопросах, или, в случае отказа, к нему больше не обращаемся.

Наше недоумение было сильным, поэтому, чтобы разрешить его, я отправился к отцу Серафиму. Рассказал ему о таком смущении, батюшка спросил:

- У тебя есть доверие к отцу Гавриилу?

- Я потому к Вам и приехал, что полного доверия нет, я колеблюсь.

- Как же ты пойдешь к нему в послушники, если у тебя нет доверия?

- Но он же все-таки иеромонах! Приглашает нас, чтобы советовались с ним.

- Советуйся с братом.

- Я помню Ваше благословение, знаю, что живу с братом Давидом по воле Божией, а иеромонах советует мне иное.

- Советуйся с братом.

Я в третий раз спрашиваю:

- Бывает, что иеромонах говорит одно, а монах Давид другое – получается, как бы разногласие и расхождение.

- Советуйся с братом.

Так, выслушав все мои недоумения, старец трижды сказал: «Советуйся с братом», - утвердив тем самым ранее данное нам благословение.

И тогда, во избежание смущений, мы начали ходить за духовным советом к отцу Мардарию. Он жил от нас намного дальше, но зато каждый раз после общения с ним душа избавлялась от многих смущений и получала утешение.

Конечно, мы не могли не заметить, что отец Мардарий старался проводить жизнь безмолвную и удалялся от лишних посещений и общений, а потому без особой нужды старались его не тревожить: только при необходимости исповеди, причастия или если возникал серьезный духовный вопрос. Когда же ему нужна была физическая помощь (заготовить дрова или поднять в келью тяжелые ноши), он предупреждал об этом заранее. Впоследствии мы считали материальную заботу о нем своим долгом.

После смерти отца Серафима с батюшкой мы советовались уже по всем вопросам. Он стал нашим духовником на многие годы.

Отношение к ближним

Когда в Сухуми приезжал архимандрит Тихон (Агриков), отцы-пустынники приходили к нему для духовной беседы. Мне рассказывали, как, говоря о воспитании послушников, он советовал на их души «возливать вино и елей» (ср. Лк. 10:33-34). По евангельскому слову «вино» означает строгость, а «елей» - это мягкость. И мы с Давидом поняли, что Господь для нашего воспитания и дал нам двух разных наставников: отец Гавриил строгий - это «вино», а батюшка Мардарий - это «елей». Мягкость отца Мардария обуславливалась тем, что он был человеком безмолвия, жил один пред Богом. Ему не требовалось внешне подстраиваться под окружающих - каким он был пред Господом, таким он был и с ближними.

Как и отец Виталий, в каждом кающемся он прежде всего видел чадо Самого Бога. Человека, даже серьезно согрешившего, он не травмировал, не прилагал рану к ране, а старался уврачевать его нужным словом, утешить, помочь вернуться на путь спасения и вооружиться на дальнейшую борьбу с грехом, чтобы душа освобождалась от страстей. Такой искренний, благоговейный, совершенно естественный подход к душе человека действительно приносил благой плод, был очень полезен и спасителен.

Конечно, в общении отец Мардарий не скрывал своего искренне любвеобильного отношения к нам, да это было и не нужно. Но в то же время он и не потакал нашим грехам и страстям. Если требовалось, он мог быть и строгим, мог дать епитимию. Но все это гармонично соответствовало мягкости и благоговейности его души. В зависимости от меры содеянного греха он, бывало, говорил мне: «Ну что же ты? Ты понимаешь, насколько это серьезно и какие могут быть последствия?» А в другой раз: «Ну, потерпи, потерпи, миленький, это надо перетерпеть».

Все, кто хоть раз общался с отцом Мардарием, не могли не отметить его благодушия и мирности, его мягкого и неконфликтного характера. Во время жительства в районе Келасури его посещала братия из разных мест страны: из Москвы, из Киева, с Урала... Каждый приносил какую-то мысль, свою идею, свое видение, начинал что-то доказывать батюшке. Он послушает, послушает, одно скажет, другое скажет, что-то еще попытается донести, но, если видит, что человек не слышит, не принимает его советов, говорит: «Вот, миленький, да, да, скорбно, скорбно, миленький, очень скорбно», - и все. В таких случаях отец Мардарий никогда не вступал в противоречие, никогда не спорил и тем фактически исполнял заповедь апостола: «Не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих» (2 Тим. 2:14).

Для нас этот пример был очень важен, поскольку в нас бурлила молодость, горячность. Бывало, обсуждая что-то прочитанное из Святых Отцов или Священного Писания, каждый пытался отстоять свое видение. А потому возникали споры, иногда на повышенных тонах. У отца Мардария все было совсем иначе.

Самоотречение и воздержание

Надо сказать, что от отца Мардария мы стремились воспринять не только образ его обращения с людьми, но и образ его отношения к одежде, к питанию, к молитве, к терпению болезней...

А к себе батюшка был крайне строг.

Настрой у него был очень аскетичный, и это проявлялось во всем. Например, когда мы шли по горной тропе, как правило, заправляли подрясник, как рубашку, чтобы полы не цеплялись за ежевику и кустарники. А батюшка не делал этого никогда, поэтому снизу его подрясник превращался в лохмотья, но он совершенно не обращал на это внимания.

Одевался отец Мардарий по заповеди Христовой: «Не облачитися в две ризе» (Мк. 6:9), - поэтому всегда надевал только подрясничек, изрядно потрепанный временем, и тонюсенькие синие спортивные брючки. Рубашек у него не было. Зато имелась куртка на случай холодной дождливой погоды.

Если говорить о еде, то нельзя было не заметить, что отец Мардарий всегда воздерживался от всего вкусненького и приятненького. Если не было физической нагрузки (заготовки дров, заноса продуктов на зиму, иной тяжелой работы), батюшка вкушал пищу и пил воду один раз в день - после трех часов.

«Меню» его не менялось никогда. Постоянной едой отца Мардария была гречневая каша и селедка (в те дни, когда разрешалось Уставом). Все знали годовой запас батюшки: для него покупалось десять килограммов селедки, ее чистили, резали кусочками, складывали в алюминиевый бидон, заливали постным маслом и осенью поднимали к нему в келью. Для него это был самый большой «деликатес», даже несмотря на то, что со временем (особенно после зимы) эта селедка становилась откровенно «ржавой» и приобретала характерный запах протухшей рыбы. А когда летом мы приходили к батюшке, отец Мардарий радушно угощал нас самым дорогим для него продуктом - этой самой селедкой. Для нас, конечно, съесть ее было за героический подвиг, но мы старались ничем себя не выдавать.

Хлеба себе батюшка не пек и вовсе. Когда ему приносили муку, он брал кастрюльку, кипятил воду и, старательно помешивая, потихоньку подсыпал в нее муку. Получался густой-густой кисель, который можно было резать ложкой. Отец Мардарий в шутку называл это блюдо «гомолой». Фрукты он себе не заготавливал, овощи тоже - ни картошки, ни свеклы, ни моркови, чтобы сварить суп или борщ.

Так и получалось, что в течение многих-многих лет пустыннической жизни постоянной трапезой батюшки была вареная гречневая каша, которую он накладывал в маленькую алюминиевую мисочку, сверху - кусочек селедки, а на нее - кисель-гомолу вместо хлеба. Иногда добавлял ложку растительного масла. Чай батюшка не пил, только теплую или холодную воду, иногда с медом, сахар почти не употреблял.

Нужно отметить, что отец Мардарий, как и отец Виталий, очень строго относился к Божией заповеди: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» (Ин. 6:12), - поэтому не позволял себе выбрасывать продукты, даже если они испортились.

Однажды произошел такой случай. Перед каким-то праздником батюшка пришел в келью к братиям отца Гавриила. Обнаружив у них сильно заплесневевшую капусту и другие продукты, чтобы не было ни на ком греха, решил все это доесть - и очень серьезно отравился. В это время мы с Давидом, ничего не подозревая, тоже пришли на праздник в эту келью и увидели, что отец Мардарий уже ни на что не реагирует - у него начались судороги. Мы сразу же принялись делать ему искусственное дыхание, массаж сердца и конечностей до тех пор, пока он потихоньку не начал приходить в себя. Слава Богу! Но надо сказать, что и после этого случая отец Мардарий продолжал так же строго хранить эту добродетель. Так что у отца Виталия в исполнении этой заповеди были и ученики, и последователи.

Вот такое, на самом деле, у него было самоотвержение - настоящее, серьезное, постоянное! Это было деятельное подражание и воплощение в жизнь святоотеческой традиции, о которой мы неоднократно читали в святоотеческой литературе.

Вспоминается случай из Отечника о том, как однажды к амме Сарре пришли иноки. Она предложила братии обед и поставила на стол яблоки (часть из них были полугнилыми). Когда братия закончили трапезу, амма Сарра вернулась и увидела, что из предложенных все гнилые яблоки съедены, все же хорошие остались на столе. После того, как братия ушли, она сказала:

- Сегодня я принимала настоящих монахов.

Ее спросили:

- Как Вы это поняли?

- Потому что пищей для себя они выбрали все самое худшее, оставив лучшее ближним.

Так и мы, общаясь с отцом Мардарием, видели наглядное воплощение святоотеческого слова - он был настоящим монахом. И это проявлялось во всем...

Молитва

Несмотря на то, что за советом к отцу Мардарию стремились многие люди, сам он старался быть незаметным, искренне считая себя никуда не годным: нигде «не высовывался», все тихонько, тихонько, чтобы никому в глаза не бросаться, чтобы никто не знал, что он, где и как.

Помню, однажды батюшка пожаловался: «Я спустился в город, пришел в храм. Стою тихонечко в уголочке. Но кто-то там сказал обо мне архиерею. Владыка подозвал меня и говорит:

- Отец Мардарий, ну что же ты? Раз пришел в город, надо бы тебе и Литургию послужить.

- Да нет, Владыченька, нет.

- А почему же нет?

- Ну, потому что я же давно не служил. Я там, в пустыньке, сижу и давно не служил. Уже все забыл - боюсь, чтобы не согрешить.

- Вот и хорошо, вот и хорошо.

- А что, Владыченька, хорошо?

- Вот как раз и вспомните. Послужите, и обязательно вспомните.

Так я и попался - пришлось служить».

Но в пустыни все было по-другому. Когда мы приходили к батюшке в воскресный или праздничный день, обязательно совершали суточный богослужебный круг. Вечерню отец Мардарий знал на память, а утреню, поскольку там кафизмы и каноны, приходилось читать по книгам. Полунощницу исполняли чаще по четкам, но, бывало, и на память. После общих утренних молитв добавляли свое правило по четкам. Часы и обедницу батюшка знал наизусть.

Он всегда мягко так говорил:

- Ну, теперь вечерню исполним.

А потом, если вдруг перерыв, то сели, посидели, помолились. Потом слышим:

- Ну, теперь давайте утреннику... А теперь часы и обедничку...

Никогда не забывая, что мы предстоим пред Самим Господом, читал батюшка всегда очень искренне, не быстро и не медленно, но внятно и понятно. Чтение для него было формой выражения благодарности Богу и благоговения перед Его Величием. Во время совершения суточного круга отец Мардарий почти постоянно молился стоя на коленочках, в некоторые моменты он в умилении воздевал руки к небу - казалось, он ощущал присутствие Самого Творца. Жаль, что такое предстояние на молитве сегодня встречается все реже.

Причащался батюшка со трепетом и страхом Божиим, перед Святыней всегда клал земные поклоны.

Очень прилежно относился отец Мардарий к Иисусовой молитве, был искусным ее делателем. Помню, с каким благоговением и умилением он делился с нами:

- Сидишь в своей келейке, лампадочка горит, вокруг снег лежит на метр или два, и - ни души! Только птички иногда чирикают. А ты пред святым уголком и спокойно из самого сердца произносишь молитву ко Господу.

А иногда так:

- Как же чувствуется, что Господь - вот Он! Ты Его не видишь, но знаешь, что Он здесь присутствует. Живой Бог пред тобой! И в ТАКОЕ состояние душа приходит, в ТАКУЮ радость, что ты готов еще больше скрыться от всего, от всех и вся, лишь бы только с Ним пребывать.

Невозможно передать, с каким благоговейным трепетом он говорил об этом. Отец Мардарий жаждал Бога всем своим существом. И, вероятно, поэтому время совместной молитвы с батюшкой всегда и для нас обращалось в велию радость и утешение.

______________________________________________

1 Глинский и Сухумский старец схиархимандрит Серафим (Романцов) прославлен Церковью Христовой в лике преподобных.

По новому стилю память совершается 1 января и 22 сентября.

2019 год

Жажда Бога

Часть 2

В послушании Христу

«Взыщите Бога, и жива будет душа ваша» (Пс. 68:33), - говорит Господь. Когда мы с будущим монахом Давидом уходили в пустынь, то полностью опирались на слова этого обетования Божия. Доверились Его Промыслу твердо, а потому даже буханки хлеба с собою не взяли - верили, что Он позаботится и пропитает нас. Не ошиблись. Все «насущное на потребу» нам было со временем дано: не только материальное, но самое главное - духовное.

Мы начали ежедневно внимательно изучать Священное Писание, толкования и наставления Святых Отцов. В частности, у святителя Игнатия Брянчанинова прочитали, что изучить Священное Писание подобает так, чтобы на каждый случай жизни вспоминалось готовое наставление из Евангелия, чтобы наш ум «плавал» в изречениях Священного Писания, и в каждом случае жизни мы исполняли бы ту или иную заповедь Нового Завета.

Но как претворить святоотеческую науку послушания Христу в свой собственный жизненный опыт? Как научить свой ум «плавать» в заповедях Священного Писания и наставлениях Святых Отцов? Стало понятно, что усвоить евангельский образ жизни без желания отсекать свою, зачастую грехолюбивую, волю, невозможно. Требовалось еще и перестроить свое внутреннее расположение таким образом, чтобы ради исполнения воли Божией ЖЕЛАТЬ отрекаться от своей воли добровольно и даже в мелочах.

Сам процесс стяжания послушания был нам почти понятен. Эту основу основ духовной жизни мы могли учиться приобретать, отсекая свою волю друг перед другом. Поначалу, конечно, было не без недоумений, но советы опытных отцов были для нас важным подспорьем в преодолении этих трудностей.

Помню, я как-то пришел к отцу Мардарию, чтобы поисповедоваться, и перед Таинством открыл ему помыслы:

- Бывает, что в некоторых случаях я не знаю, как поступить, спрашиваю брата, а он ничего не отвечает. Как мне быть?

На это отец Мардарий говорит:

- Знаешь, я за Давидом понаблюдал и заметил, что в его речи нет повелительного тона. Думаю, от него ты вряд ли услышишь «иди, принеси воды» или «затопи печку». Если будешь более внимательным, наверняка заметишь сказанное: «Вода у нас уже почти закончилась». Или: «Хорошо бы было затопить печку». Ради отсечения своей воли вслушивайся и исполняй волю брата, высказанную даже легким намеком, и обретешь пользу.

Такой вот ценный совет опытного монаха. И, действительно, с тех пор подобных недоумений в нашем быту не возникало. Нужда в повелительном тоне - «сделай то или сделай это» - отпала совсем. А малейший намек брата каждый для себя воспринимал как повеление к действию.

Слава Богу! Это основание христианства усваивалось, а вот дальнейшая цель евангельской жизни - безмолвие - продолжало оставаться для нас большим вопросом довольно длительное время.

Благословенное безмолвие

Что такое безмолвие? Нам с Давидом представлялось, что безмолвие - это устранение исключительно от внешней молвы, о которой святые отцы говорят, что она - начало ВСЕХ зол (т.е. грехов). Читали и не понимали, о чем эта добродетель и как ей научиться. Обращались за разъяснением к другим пустынникам, но полной ясности в этом вопросе не обретали. Продолжали искать, просили Господа о вразумлении - и со временем получили просимое. Опять же через отца Мардария.

Батюшке нравилась псальма о преподобном Серафиме Саровском:

«Ночь. Как безмолвные зрители,

Звездочки смотрят с небес;

Тихо вокруг: от обители

Тянется Саровский лес.

Келия там одинокая -

В ней Серафим обитал.

Знала пустыня широкая,

Подвиг как он совершал...

Весь безучастный ко внешнему,

В сердце молитву слагал:

"Боже, помилуй мя грешного", -

Часто так старец взывал...»

Иногда, будучи в умиленно-радостном, особо благодушном настроении, он тихонько напевал ее. Помню, как в один из таких моментов мы с монахом Давидом находились у батюшки.

Допев псальму, отец Мардарий трепетно так говорит:

- Ну какой же Милостивый у нас Господь! Вот бывает же - тихо, никого вокруг нет, только лампадочка горит, а я чувствую: вот же Господь, вот Он - совсем рядом! Живой Господь! КАКОЙ же Он!.. Как же пустынь прекрасна! Вот я понимаю, почему Исаак Сирин и другие отцы стремились в безмолвие: ты и Господь, а больше - никого! И в ТАКОЕ состояние душа приходит, в ТАКУЮ радость, что ты готов еще больше скрыться от всего, от всех и вся, лишь бы только с Ним пребывать.

Вот же он - ответ! Отец Мардарий как ребенок выражал свои эмоции, совсем по-детски, но в том радостном ликовании и умилении, в котором он пребывал, просматривался плод, который обретает душа, исполнившая заповедь: «Взыщите Бога, и жива будет душа ваша» (Пс. 68:33). Действительно, КАК же милостив был к нам Господь, открыв живой пример настоящего христианина и монаха - истинного делателя добродетели безмолвия!

Конечно, нужно понимать, что когда отец Мардарий говорил: «Вот Он - Господь!» - речь не шла о том, что он видел Его телесными очами. Это не было плодом его мечтательности или обольстительного воображения. Нет, это было реальное чувство живой души, ЯВНО ощущавшей присутствие Живого Бога. Иными словами об этом сказано в Священном Писании: «Вкусите и видите, яко благ Господь: блажен муж, иже уповает нань [на Него]» (Пс. 33:9), - а это значит, что в таком блаженстве может пребывать лишь тот, кто, возложив все свои упования на Господа, стяжал добродетель безмолвия.

Вот у кого нужно было учиться безмолвию! Когда на эту тему мы начали говорить с отцом Мардарием, нам открылось понимание этого вопроса с иной стороны - это был совершенно другой, уникальный опыт. Целыми абзацами о стяжании этой добродетели он цитировал поучения преподобного Исаака Сирина, чьи творения были для батюшки настольной книгой. Но самое главное, что прочитанное он умел воплощать в своей жизни.

Отец Мардарий жаждал Бога ВСЕМ своим существом, а потому его пустынножительство в первую очередь и было обусловлено стремлением к безмолвию, стремлением обрести в своем сердце ту сокровенную внутреннюю чистоту и полную свободу от всего внешнего и суетного, ту тишину и мир в уме своем, в атмосфере которых ясно ощущалось присутствие Бога, чья воля - чей Завет прочно стали единственной целью земной жизни батюшки.

«Ищите же прежде Царствия Божия...»

Но как достичь таких взаимоотношений с Богом, чтобы чувствовать Его живое присутствие, вкушать благость Его? Ведь в это состояние должна войти душа каждого человека, если он христианин не по форме, а по содержанию - если он ищет евангельского переустройства своего образа жизни. Об этом и говорит апостол Павел: «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5).

Это значит, что христианин потому является христианином, что Иисус Христос в нем пребывает. Именно к такой благости богообщения, к такой полноте духовной жизни нужно стремиться всем без исключения - стремиться как к норме временного и вечного бытия. Иначе есть и другое свидетельство: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).

Конечно, нам с Давидом хотелось научиться не только по-настоящему жаждать, но и обрести в себе Христа, чтобы чувствовать Его живое присутствие всем своим существом. Но с чего начать?

Всматриваясь в жизнь отца Мардария, мы увидели, что стяжание безмолвия начинается с исполнения хорошо известной всем заповеди: «Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:31-33).

Все, что сказано в Евангелии, - непреложная истина, поэтому если со своей стороны мы стремимся исполнять волю Божию и действуем как заповедано, то Господь, принимая наши труды, стремление к Нему и живое упование на Него как на Отца, со Своей стороны ежедневно подает нам все, до самых малейших деталей, в чем мы действительно нуждаемся в этот момент или о чем просим. Ведь не просто так сказано: «...не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6:34) - о взыскании Царства Божия внутри себя.

Вот от такого живого упования на Бога в сердце усваивается безпопечительность - истинное безмолвие: когда мы всеусердно ищем только Бога, исполняя Его волю (Его заповеди). Если же, пытаясь благоустроить свою жизнь, мы рассеиваемся на множество попечений, забывая о Боге и Его заветах, тогда наш ум прилепляется исключительно ко всему суетному: в сердце начинается «молва» с помыслами о том, как и что поудобнее устроить в жизни. Именно эта внутренняя «молва» становится преградой для беседы с Богом, а потому началом всех зол (грехов). Не просто ведь преподобный Антоний Великий говорит: «Многоглаголивый человек никогда не оставит в себе места во обитель Святаго Духа».

И напротив, если в каждом деле, в каждом случае жизни мы отсекаем свою мечтательность и разнообразие греховных желаний и чувств, а заботимся лишь о том, чтобы исполнить заповеданное Богом, то наше сердце, уповая на обетование о том, что «все остальное приложится», будет постепенно устраняться от суетной многопопечительности, смущений, раздражения и других страстей. Так полагается начало безмолвию: освобождаясь от многозаботливости, человек обретает мир в сердце своем, а значит, и возможность более чистым умом обращаться к Живому Богу. Обретенный в сердце мир привлекает благодать Святаго Духа. А по благодати становится все легче и легче отстраняться от всех греховных житейских пристрастий, прелестей и мечтаний. Когда мы кропотливо, многими трудами очищаемся от умственной «молвы» обо всем суетном, тогда сердце приобретает мирность, спокойствие, рассудительность - ту чистую атмосферу безмолвия, в которой и обретается чистая беседа с Богом, и ощущается Его живое присутствие.

О плодах этого делания нам и свидетельствовало внутреннее расположение и устроение отца Мардария - он действительно был странником: находясь в постоянных трудах, заботился не о том, чтобы собирать материальные блага как гарантию спокойной жизни и старости, но имел попечение единственно о том, чтобы душою обрести Бога. Поэтому он и сумел взыскать «единого на потребу», как и заповедано: «Взыщите Бога, и жива будет душа ваша» (Пс. 68:33). Его душа действительно жила одним лишь Господом, чье присутствие он чувствовал очень тонко. Для нас это знание о нем было очень назидательным и приносило большое утешение.

Сохранить присутствие Божие

Итак, мы с Давидом поняли, что безмолвие - это хранение сердца и ума от неполезных помыслов, чувств и желаний. Безмолвие - это ум без «молвы», т.е. без памяти о греховной суетности. И если безмолвие нарушается, такая потеря обращается скорбью: душа страдает от разлуки со Христом. Тогда в реальном чувстве, в реальном времени человек, вкусивший и потерявший безмолвие, будет ощущать сердечный плач, который может не прекращаться довольно долго. Поэтому, чтобы сохранить в своем сердце Христа, монах целенаправленно становится беглецом от всякой ненужной суетной информации - от всего, что засоряет и отягощает душу: когда всякое впечатление, всякая внешняя житейская проблема отвлекает на себя внимание сердца от чистой беседы с Богом.

Но как достичь этой чистоты? Мы заметили, что когда выходишь из кельи, различных впечатлений возникает много, но на душу они оказывают менее агрессивное воздействие. А вот когда приходит искушение в келью, когда изливает на тебя будоражащую информацию, тогда душа может возмутиться очень сильно. Бороться с такой бранью, когда остаешься с вражеским помыслом один на один, бывает очень трудно, поскольку враг точно знает, как донять и смутить твое сердце, чтобы, потеряв мир, оно помнило не о Христе, а о ком-то или о чем-то другом.

В современном мире такой яд вливается в иноческие сердца через СМИ и интернет, а в пустыни - в основном через «визит» охотников.

Они приносили с собой и выливали на монаха целый поток совершенно ненужных мирских новостей и брани, от которых потом долго приходилось освобождаться, т.к. вся эта вредная информация прилипала к душе, как смола.

Отец Мардарий реагировал на такие приходы довольно чутко. Ему было что терять, и даже для него любое вынужденное общение не оставалось безследным: пока информация переварится, пока испарится, могло пройти несколько дней, а иногда, может, и недель - в зависимости от болезненности услышанного.

Обременительным для батюшки было и посещение города. Как-то он поделился с нами своими переживаниями:

- Вот я пришел в Сухуми, быстрей-быстрей за день-два все необходимое купил и думаю: «Надо бегом, бегом отсюда! А то душа так отяготится, что потом будет долго мучиться».

Постепенно и мы с Давидом начали живо познавать, насколько даже одно слово может нарушить душевный мир. Помню, как пришел ко мне один охотник и говорит:

- А ты знаешь, что тебя подозревают в убийстве?

И представьте себе, что начинается после таких известий! От этой информации я не мог отделаться очень долго - это была реальная «заноза», с которой бороться было очень сложно. В тот период времени я жил один, и исповедовать помыслы было некому. Вот и пришлось ощутить всю тяжесть мысленной брани, вкусить все ее последствия.

Мы искренне сочувствовали отцу Мардарию и старались, как могли, хоть немного оградить его от ненужного общения и, как следствие, от лишней мысленной брани. Узнавали, в чем он нуждается, - и сами прилагали усилия по доставке ему продуктов и бытовых принадлежностей, чтобы освободить безмолвника от лишней необходимости выхода из кельи.

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»

Осенью (с сентября) начинался период активной подготовки к зиме: заготовка продуктов, дров, ремонт крыш и печек в кельях. Нам с Давидом заготавливать дрова было проще, так как подходящих деревьев вокруг нашего жилища было много. А главное преимущество состояло в том, что «транспортировать» их до кельи нужно было сверху вниз. Тогда как у отца Мардария дело осложнялось тем, что дрова нужно было носить на себе снизу верх.

Как-то осенью мы пришли к нему заготавливать дрова. Выбрали бук. Свалить дерево необходимо было так, чтобы оно упало в нужном направлении. После этого требовалось освободить ствол от всех веток, закрепить его, чтобы он не скатывался по склону, распилить на баланы удлиненной полутораметровой двуручной пилой. Затем их кололи на восемь частей: один из нас ставил топор, а другой бил по нему чекушкой весом килограммов в семь. В таком виде доставляли их ближе к келье и там уже рубили на дрова.

Обработали по такой технологии одно дерево и решили взяться за следующее, а дело было к вечеру. Дерево-то мы свалили, но пошел сильный дождь, поэтому пришлось нам прекратить работы и остаться ночевать в келье отца Мардария. Кое-как разместились на полу, заснули. Утром слышим:

- Ой, миленькие, ой, миленькие, вставайте, посмотрите!

Выглянули на улицу, а там снега выпало около метра. Так осенью часто бывает: когда дождь переходит в снег и за ночь наваливает метровые сугробы. Но ничего не поделаешь - пробираться к своей келье как-то в любом случае было необходимо.

Батюшка покормил нас, и мы отправились в путь. Он очень переживал за нас: знал, что по глубокому снегу идти крайне тяжело. А путь предстоял далекий: нужно было пробраться к желобу1, потом подниматься по нему около полутора километров вверх, затем спускаться вниз, в селение, откуда предстоял еще один день пути до нашей кельи.

С Божией помощью и молитвами батюшки к себе мы добрались вполне благополучно. Перезимовали. А после Пасхи опять пошли к отцу Мардарию.

И вот что он нам поведал:

- Ой, миленькие, что мне было, что мне было!

- А что Вам было?

- Вы-то ушли, а следы на снегу остались.

Нужно сказать, что на свежем снегу хорошо видны следы зверя - и потому охотники, как правило, сразу выходят на промысел. Конечно же, наши следы были видны не хуже, хотя мы и старались идти след в след, чтобы, по крайней мере, не было понятно, сколько людей здесь прошло. Вот по такой оставленной нами тропке охотники и «пожаловали» прямо в келью батюшки:

- А-а, так здесь монах! Знаешь ли ты, что, если мы заявим на тебя в милицию, тебя найдут и посадят в тюрьму? Говори: кто это к тебе приходил?!

- Братья.

- Откуда приходили? Какие братья? Нехорошие они люди!

- Нет, это хорошие братья.

- Нехорошие! Потому что шли след в след - значит, им есть что скрывать!

Разговор закончился тем, что охотники выдвинули условия:

- Слушай внимательно: или вы прорубите нам тропу до каштановой поляны, или всех вас мы сдадим в милицию.

Вот с таким мысленным отягощением остался отец Мардарий зимовать. А для пребывания в келейной молитве особенно важно, чтобы в сердце не оставалось никаких мысленных «заноз». И тут такое искушение! Конечно, батюшка молился и переживал о том, чтобы Господь отвел от всех нас такую напасть.

Надо сказать, что эти люди в келью батюшки больше не вернулись - Бог не допустил. Подобные конфликты с охотниками бывали делом весьма нередким, но и Господь неоднократно заботился, «корректируя» злонамеренные планы недоброжелателей.

Например, однажды один охотник повел милицию показать, где живет монах. Они шли так долго, что начало вечереть и все изрядно устали. И когда до кельи оставалось всего метров четыреста, предстояло преодолеть последний, но очень крутой подъем, вдруг милиционер, возглавлявший опергруппу, говорит:

- Вы молчать умеете?

- Если надо, конечно.

- А далеко еще? - спросил он у охотника.

- Нет, не далеко.

- Да ну его! Давайте составим протокол.

Вынул папку:

- Напишем так: пришли на место, никого не обнаружили. Подпишите.

Все присутствующие подписали бумагу, поскорее собрали свои сумки и поспешили вниз, чтобы успеть спуститься до ночи.

Так, уже не в первый раз, Господь Своим Промыслом сохранял отца Мардария и других монахов от беды. Еще множество разных случаев бывало, в которых, действительно, Божественная помощь чувствовалась явно. Мы видели, ощущали Его живую заботу о нас и в болезнях, и в скорбях, и в напастях. Слава Милосердному Богу за все!

Было много случаев, но приведу только несколько свидетельств явной живой заботы Божией об отце Мардарии, всегда уповавшем только на Него.

Однажды после Пасхи мы услышали от батюшки следующий рассказ:

- Ох и искушение у меня было зимой! Разболелся зуб, да так сильно! Снег уже вокруг лежит более метра: выбраться никуда нельзя. Терпеть и спать уже практически невозможно - зуб болит все пуще. Я и возопил: «Господи Милосердный, вразуми: что мне, немощному, делать?»

Здесь отмечу, что в келье батюшки печка была сложена из природных камней довольно крупного размера.

Отец Мардарий рассказывает:

- Натопил я печку, лег на пол, думаю: «Что мне делать?» - и машинально положил ноги на раскаленные камни... Прошло немного времени - и я почувствовал, что боль вроде бы немножко ослабилась. Подбросил еще дров и давай на этом камне пятки «выжигать»! И уснул. Когда проснулся, снова «пожег» пяточки - и почувствовал, как боль отступила. Вот таким лекарством Милостивый Господь меня исцелил! А я уж думал, что не вытерплю.

Расскажу еще один случаq проявления заботы Божией о батюшке. Это произошло, когда братия, жившая на более-менее доступном расстоянии, перешла в другую, довольно отдаленную местность. В районе озера на тот момент отец Мардарий остался жить один. Он знал, что у него аденома, но, как и на многие другие свои болезни, не обращал на нее внимания. Однако внезапно болезнь обострилась так, что случился сильнейший приступ и поднялась высокая температура.

Человеческой помощи ждать было неоткуда - кругом ни души. Надо сказать, что кроме нас с Давидом в ту келью отца Мардария в тот период никто и не приходил. А тут один знакомый батюшки приехал поохотиться в горы - и ему вдруг (!) захотелось навестить пустынника. Местонахождение кельи ему было известно, но прежде он в ней никогда не был.

Увидев, в каком состоянии находится отец Мардарий, он сразу же вывел его по тропе и быстро повез в сухумскую больницу. Охотник был офицером в отставке, но человеком верующим. И конечно понимал, что в советское время монаха-пустынника (да еще без документов) в больницу не примут. Уповая на Господа, он пригрозил врачам, потребовав безотлагательно оказать необходимую помощь человеку, который находится в критическом состоянии и может умереть. Слава Богу! Батюшке сделали операцию, и он остался жив.

Действительно, глядя на трепетно-благоговейное отношение отца Мардария к Богу, к исполнению Его воли, не стоило удивляться, что в каждом случае его жизни исполнялось и обетование Всевышнего: «…не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6:34), - о взыкании Царствия Божия.

Ради любви к ближнему

«В мире (сердечном) место Его», - сказано в Псалтири. Святые Отцы вторят: «Бог почивает в мирной душе». Почему преподобный Серафим Саровский и говорит: «Стяжи Дух мирен - и вокруг тебя спасутся тысячи». Однако мирное восприятие обстоятельств жизни, мирное предание любых проблем, любых забот, любых безпокойств и скорбей в руки Божии не подразумевает бездействия человека. Наоборот, это активное благоразумное переустройство его жизни и духовное попечение о душах ближних.

Надо отметить, что у батюшки, несмотря на постоянную заботу о хранении безмолвия, стремление это не было фанатичным - все делалось с рассуждением. Он «бежал» от людей, но он их любил и очень им сострадал, а потому, когда это действительно требовалось, готов был пожертвовать ради них своим сокровенным сердечным стремлением пребывать с одним лишь Богом. Конечно же, каждый, кто соприкасался с батюшкой, живо чувствовал неподдельность его искреннего сочувствия к своей душе.

Все, кто хоть раз общался с отцом Мардарием, не могли не отметить его благодушие и мирность, мягкий и неконфликтный характер. У батюшки вообще не было привычки обличать, укорять, только сидит и качает головой - мол, «ой-ой, куда ж тебя, бедненького, занесло». Даже блудниц он называл «мироносицами»...

Мне вспоминается, как одна женщина, обращавшаяся к отцу Мардарию за советом, когда он бывал в Сухуми, позже говорила: «Вот приходишь к батюшке - и просто чувствуешь: он тебя ЛЮБИТ! Любит таким, каков ты есть!»

Он никогда не наставлял, если его не спрашивали, постоянно себя умалял, и не считал свое слово каким-то значимым. Сидит так смиренненько и внимает твоей скорби:

- Да-да, миленький... Ну, помоги тебе, Господи, помоги тебе, Господи... Да я понимаю: трудно тебе, трудно; но крепись, крепись... Помоги, Господи, помоги, Господи... Знаешь, а Святые Отцы ведь так говорили... А в житиях святых было вот такое...

Батюшка знал очень много евангельских и святоотеческих цитат, часто приводил примеры из жизни святых. Если говорить о духовном наследии, то особенно любимыми у него были поучения преподобных Исаака Сирина, Иоанна Кассиана Римлянина и святителя Феофана Затворника. Всем, чем мог, тем и утешал приходящих к нему.

Благоговейность у него была не только к Богу, но и к каждой душе человеческой. Но если речь заходила об искажении вероучения, брани на Церковь Христову, о нарушении канонов, ереси экуменизма и пр., - тут отец Мардарий преображался: решительно расправлял плечи, вытягивался, как струна, и даже тон его становился жестким и твердым. Говорил в таких случаях очень категорично - чтобы душа не погибла, старался призвать к покаянию.

Надо сказать, что батюшка очень переживал за ВСЕХ.

В то время в горах жили «безцерковники». Так в пустыни называли тех, кто не признавал Церковь. Они говорили, что в Советском Союзе Церковь стала «красная» - «советская». В те времена многие соблазнялись священниками, их внешним видом, их советскими машинами... И в силу этого смущения переставали ходить в храмы и участвовать в Святых Таинствах. И вот отец Мардарий в своем старом подрясничке, подранном и залатанном, ходил к таким «безцерковникам» и говорил:

- Вот я живу в горах - что я имею? Чем я «красный поп»? Почему ты считаешь, что у священника нельзя исповедоваться и причащаться?

Некоторые в самом деле вразумлялись и возвращались в лоно Церкви Христовой. Не выходя из пустыни, начинали исповедоваться и причащаться у отца Мардария.

Но бывали разные случаи: одного из таких людей батюшка особенно долго убеждал, уговаривал отказаться от своих заблуждений и приступить к Таинствам. Звали его Николай. Он жил недалеко от батюшки. В последний раз они встретились на пасеке - так сказать, на нейтральной территории. Батюшка потом с болью рассказывал нам:

- Я долго, долго с ним говорил, почти всю ночь, все пытался помочь ему осознать его серьезную ошибку... Но в конце Николай сказал мне: «Я подумаю, но, наверное, все-таки причащаться не буду». Сказал еще что-то не совсем хорошее и ушел. А через несколько дней выяснилось, что до кельи своей он не добрался: упал на тропе и умер. Братия, которые нашли Николая, сказали, что на лице его был сильный испуг: его глаза и рот были широко открыты.

Сложно передать словами, как сокрушался об этой душе отец Мардарий:

- Как же так?! Может, я что-то не так ему сказал? Ну почему, бедненький? Он ведь такую имел возможность покаяться и причаститься! А теперь - внезапная смерть, и ничего уже не изменишь... Как жаль его, бедненького...

Батюшка так жалел его, так скорбел о его выборе, но, к сожалению, в этом случае попытка отца Мардария вразумить человека не принесла плода.

Помнится, как он молился и с болью сетовал о другом монахе-пустыннике, который впал в прелесть:

- Ой, миленький, миленький, что ж он так забуровился?! Как же он так заблудился?!

Батюшка не оставлял надежды помочь ему: заботился о нем, как мог, молился, чтобы тот опомнился и обратился к покаянию.

У этого заблудшего брата было университетское образование (МГУ). Прежде он работал редактором журнала «Советская космонавтика» - и, наверное, высоко оценивая свой интеллектуальный уровень, он смотрел на отца Мардария свысока. Говорить с этим братом батюшка по смирению своему не решался, поэтому теперь просил нас с Давидом посетить его - надеялся на то, что хоть какое-то образование и более современная речь помогут переубедить заблудшую душу. Однако и наша попытка не была успешной: вскоре тот брат пришел в еще более тяжелое состояние и оставил пустынь...

Поскольку жизнь батюшки была нам приоткрыта - мы понимали, насколько его сердце страдает о грешниках: без возмущения, осуждения, пересудов, негодования, обличения, а только с чувством сострадания, жалости, сердечной искренней боли о человеке, который, как он иногда говорил, «забуровился».

Братия-пустынники отца Мардария уважали, обращались к нему за помощью, а он очень искренне оказывал им послушание.

Вспоминается, как один старенький иеродиакон, живший какое-то время неподалеку, делился с нами благодарными воспоминаниями об искренней братской любви и помощи, которую проявлял к нему батюшка. Этого брата борол сон, и из-за этой немощи по ночам он не мог совершать бдение. Тогда он попросил батюшку помочь ему в этой борьбе. Довольно продолжительное время отец Мардарий ежедневно в полночь преодолевал в темноте по склону сквозь заросли путь метров в триста, чтобы добраться к келье иеродиакона. И три-четыре часа братья молились вместе: сначала вычитывали Полунощницу, затем - по четкам...

Стоит ли говорить, насколько непреложным законом было для батюшки послушание старцу пустыни схиархимандриту Серафиму (Романцову). Но как-то произошел такой случай. У схиархимандрита Виталия (Сидоренко), тогда еще послушника, жившего в пустыни неподалеку от отца Мардария, открытая форма туберкулеза обострилась до кровохаркания. Его жизнь была на грани, поскольку кровь, начиная идти горлом, может и не остановиться. По этой причине и по совету с братией отец Виталий попросил батюшку совершить над ним постриг в монашество.

Конечно, оба пустынника понимали: по правилам такое действо не совершается без благословения старца. Но счет времени шел на часы, и в тот момент идти в город за благословением не представлялось возможным. Тогда, внимая просьбе братии и понимая всю ответственность, которую он берет на себя, отец Мардарий совершил над больным братом постриг в мантию с наречением ему имени Венедикт.

И ответ перед старцем им двоим, действительно, пришлось понести. Когда отец Серафим узнал о постриге, совершенном без его ведома, был крайне строг к обоим пустынникам. Он сразу же написал письмо в Киев архиерею, который рукополагал во священники отца Мардария, - сообщил о непослушании и попросил ответить, имеет ли таковой право совершать постриги и не под запрещением ли он.

Смягчился старец по отношению к отцу Мардарию только тогда, когда получил утвердительный ответ из Киева. Конечно, присланное письмо в большей мере носило воспитательный характер, но, если бы ответа не последовало, попало бы отцу Мардарию по всей строгости.

Однако все не без Промысла Божия. В этой истории примечательно еще и то, что туберкулезом не заразился никто из братьев, живших и общавшихся в этот период с отцом Виталием, который, всецело уповая на Господа, не принимал никаких лекарств. После пострига весьма строгое отношение духовника послужило для отца Виталия очередным поводом для снискания еще более глубокого смирения, за что, быть может, Господь вскоре и вовсе исцелил его от этой смертельной болезни.

Если того требовали обстоятельства, ради ближних отец Мардарий мог пойти на очень серьезные шаги. А ближними для него были все.

Однажды ради любви и сострадания он оставил пустынь и вышел в город, потому что решил, что должен помочь трем немощным монахиням строить жилище. Тем, кто знал внутреннее устроение батюшки, было очевидно: он шел на самое настоящее самопожертвование. Почти два месяца жил в суете города и усиленно трудился: таскал бетон, кирпичи и камни для укладки фундамента. Несмотря на слабое здоровье, батюшка брал на себя самые тяжелые работы - при том, что летом температура воздуха в Сухуми (а это субтропики) часто превышает 40°.

Думаю, что всем, кто видел и слышал, на какие жертвы ради ближних шел отец Мардарий, всем, кто знал, какое при этом внутреннее страдание по Богу сопровождает его, было очень назидательно и полезно на примере и опыте батюшки учиться не только безмолвию, но и искренней, неподдельной любви к ближним.

Обрети мир - и вокруг тебя спасутся тысячи

Когда отец Мардарий жил в районе озера Амткел, в его келью приходили единицы. Позже, из-за участившихся в ту местность рейдов милиции, как и многие другие пустынники, он был вынужден переселиться в район горной реки Келасури. Мы с Давидом перебрались туда на несколько лет раньше.

Новая келья отца Мардария была настолько маленькой, что теперь для ночевки мы с братом не могли разместиться у него даже на полу. Зато неподалеку стояла и другая келья (ее называли «гостиница»), в которой могли переночевать все, кто приходил, что было большим плюсом. Но вот сама дорога к новому жилищу батюшки была очень тяжелой.

Наш с Давидом переход до новой кельи занимал около восьми часов, а если с ношей, то и все десять. А «пустыми» мы никогда не шли - обязательно несли гостинцы: сухари с крупой, растительное масло в бутылках или что-то еще. Отмечу, что, несмотря на трудность транспортировки и скудость денежных средств, масла приобреталось много. Пустынная братия всегда следила за тем, чтобы в кельях обязательно горели лампадки - символ присутствия света Божия.

Донести гостинцы до места назначения удавалось далеко не всегда, т.к., чтобы попасть к отцу Мардарию, зачастую приходилось рисковать даже жизнью. Связан риск был с тем, что по пути требовалось переходить неширокую, но очень бурную реку Схапач - приток Келасури. По количеству рюкзаков, которые унесла и «проглотила» эта река, она полностью соответствует своему названию, поскольку «схапать» что-то чужое она, действительно, мастерски умела.

В обычное время глубина воды в Схапаче была немного выше колен. Мы снимали обувь и, медленно скользя стопой по каждому камню, босиком переходили ее. Дело в том, что оторвать стопу от камня - означало потерять одну опору. И тогда река сбивала с ног, что действительно крайне опасно для жизни. Погибнуть можно было элементарно. Тем более осенью, когда начиналась пора дождей, переходить Схапач становилось практически невозможно. Бывало, что и назад приходилось возвращаться.

Но, заботясь о всех, нуждающихся в Святых Таинствах, в духовном совете и утешении, которое через отца Мардария посылал Господь, путешествующим подавалась и явная помощь Свыше. Например, периодически течением бурной реки на место переправы приносилось бревно. Причем укладывалось это бревно ровно так, что мы могли перебираться по нему на другой берег в том месте, откуда к келье батюшки поднималась тропа.

Помню, как несколько лет на месте переправы лежала пихта, на которой сделали нарубки, чтобы ноги могли более устойчиво передвигаться по бревну. Чуть выше натянули веревку, чтобы, переходя реку по дереву, можно было держаться за нее. А когда выпадал снег и наступали заморозки, такой переход требовал особого мужества, огромного напряжения и предельного внимания. Поскольку бревно полностью покрывалось льдом, устоять на нем было невозможно даже с помощью веревки, поэтому приходилось садиться и, обхватив его руками и ногами, медленно переползать на другую сторону. А поскольку другой конец бревна лежал не на берегу, а на подводном камне, то, чтобы окончательно выйти на противоположный берег, мы были вынуждены делать еще несколько шагов по колено в ледяной воде.

Однажды уровень воды в реке существенно поднялся (так бывает после обильных дождей или таяния горного снега) - и бурные потоки унесли нашу пихту. Но вскоре чуть выше по течению улеглось новое бревно, вполне пригодное для переправы. Тем не менее дополнительное испытание все же появилось: новый «мост» другим концом уперся в очень крутой каменный желоб, по которому затем приходилось карабкаться метров семьдесят вверх. А внутри желоба свое движение: и вода течет, и камень сыплется, и корни, и упавшие бревна преграждают путь; да еще и ноги скользят, что вдвойне опасно, т.к., оступившись, можно было сорваться обратно в реку.

Конечно, путешествующие к отцу Мардарию неоднократно попадали в различного рода критические обстоятельства - люди рисковали жизнью реально, но, уповая на Бога, шли за советом, за помощью, утешением и приобщением к Церковным Таинствам. И хотя сам отец Мардарий по-прежнему старался быть незаметным, искренне считая себя никуда негодным, нигде «не высовывался»: все тихонько, тихонько, чтобы никто не видел, никто не знал о нем - к нему шли не только другие пустынники, но и семинаристы, и просто миряне. Среди приходящих были даже матушки: в этом горном районе долгие годы подвизалось около десяти монашествующих сестер из Чувашии.

Вспоминается, как-то раз один монах отправился к батюшке, чтобы покаяться и принять Причастие перед зимовкой. Перепрыгивал с камня на камень, а на камне был снег - он поскользнулся, не удержался и полетел в ледяную воду, промок до нитки, а переодеться было не во что: рюкзак река забрала. Перед ним стал выбор: возвращаться или продолжать путь? Но оставаться на полгода без исповеди и Причастия очень не хотелось. Пополз наверх, а снега на подъеме намело почти по пояс. Копался-копался в этом снегу, но добрался все-таки к батюшке: чуть тепленький и еле живой, но добрался - Спаситель сохранил. Всех, ревностно стремящихся принять Святые Таинства, Господь хранил явно.

В таких «походах», претерпев немалые испытания, душа действительно обретала немало пользы, как и говорили Святые Отцы: «Все, что обретается с болью сердца, и хранится тщательно». Ведь к отцу Мардарию немало людей устремлялось, и никто не уходил не утешенным. Помнится, с какой радостью с нами делился своими чувствами один послушник: «Я пошел исповедаться и посоветоваться с отцом Мардарием - и такое облегчение, такую благость получил! Обратно шел - как на крыльях летел: земли под ногами не чувствовал!»

Через отца Мардария Господь действительно возливал на раны наших душ елей милости, сострадания, сочувствия и внимания. Мы получали утешение и исцеление от тех ран, с которыми приходили к нему. Вот такая батюшке от Бога была дана благодать - утешать души!

Мне помнится, какую благость обрело мое сердце благодаря одному из наставлений батюшки. Однажды пришел к нему, говорю:

- Отец Мардарий, что-то на меня навалилось... Наверное, нагрешил много, и сердце сковано окамененным нечувствием: стою на молитве как пенек. Принуждаю себя, но это не дает желательного результата. И изменения к лучшему нет, и что делать - не знаю...

Батюшка говорит:

- Не надо себя понуждать на вычитку правила по количеству молитв или по времени. Ты лучше стань перед святым углом с твердым убеждением, что на тебя смотрит Бог и видит твое сердце насквозь. Стань и скажи: «Господи, вот я такой, каким Ты видишь меня!»

Обратись так и постой минуту, две, три и больше... Что у тебя родится за это время в душе, то Ему и скажи: или попроси прощения за свои грехи, или поблагодари Его за то, что Он тебя терпит такого, каким ты себя чувствуешь.

Если душа молчит, пойди, сядь или полежи минут десять. Затем снова встань, несколько минут постой пред Ним, обратись. Потом пойди почитай что-нибудь душеполезное. А если вдруг задремаешь, не смущайся. Потом снова встань на несколько минут пред Господом. Ничего не надо делать искусственно - каким ты себя чувствуешь пред Ним, таким и стой: «Господи, ты видишь мое окамененное нечувствие, леность, нерадение, омрачение...» Если страсть какая-то, наваждение какое-то, или гнев, или злопамятность, или просто леность, сонливость, или еще что-то одолевают тебя, все исповедуй пред Богом как есть. И не спеши безсмысленно вычитывать какой-то канон или правило, как это часто бывает: вычитал, закрыл и пошел. А постой пред Богом таким, каков ты есть, поговори с Ним о своем состоянии.

Вот такой простой совет мне дал отец Мардарий, а как благотворно он воздействовал на душу. Благодарю Бога и батюшку за то, что, поступая по его советам, обретал значительное облегчение. И в самом деле, постепенно начинаешь чувствовать, что ты пред Господом! Как ни странно, само собой появляется и чувство благодарности Ему. Ведь понимаешь, какое ты представляешь собой ничтожество, какое непотребство, - и тем не менее Господь тебе дает и здоровье, и хлеб, и воду, и пищу, и вразумление, и все насущное на потребу.

А ведь, когда душа начинает благодарить, она очень быстро выходит из безчувственного состояния. Даже если рождаются ропотливые мысли, ты и их исповедуешь - пред Богом лукавить безполезно. Это священнику многие боятся открыть свое сердце, а пред Господом все по-другому: ты говоришь то, что есть в натуральном виде. Тем более что твердо знаешь: Он всегда видит тебя насквозь. Тогда и происходит по слову Псалмопевца: «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 31:5).

Такие советы опытного безмолвника ложились на душу как бальзам. Да, такой у него был редкий дар Божий! Чувствовалось, что отец Мардарий действительно утешитель, чья молитва всегда была благоговейным выражением сердечной благодарности Богу: «Пою Богу моему, дондеже есмь [Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь]» (Пс. 103:33).

Выход к людям

Если вспомнить житие преподобного старца Серафима Саровского, несложно заметить, что на каждом этапе земного пути Господь заключал его внутренний подвиг в разном служении. Был период, когда святой намеренно удалился от людей в пустынь и пребывал в безмолвии. Спустя многие годы он принял повеление от Божией Матери и ушел в затвор, куда к старцу по-прежнему никто не имел доступа, за исключением соседа, приносившего пищу. А затем Пресвятая Владычица распорядилась по-иному: «Отвори двери кельи своей и принимай людей!»

Подобным путем Господь провел и отца Мардария. Было очевидно, что Своим Промыслом Он Сам определял каждому периоду жизни батюшки особенности подвигов, среди которых и общение с людьми в свое время возымело свое место.

Со временем у отца Мардария начало стремительно падать зрение: катаракта и глаукома прогрессировали, - поэтому к концу 90-х он почти совсем ослеп. Тогда я забрал батюшку в ту келью, которую мы когда-то построили с монахом Давидом.

На это место мы перебирались не без искушений. По дороге у меня сильно заболело травмированное колено. Говорю: «Вот, отец Мардарий, идут слепой и хромой». И когда мы вышли на скользкий камень, оба вдруг поскользнулись и покатились вниз по склону. Но Господь вновь сохранил: и хромой, и слепой все-таки добрались до места.

Новое жилище батюшки (общим размером 3x5 метра) состояло из двух отдельных келий, которые были разделены небольшой «кухонькой» - там стояла печка. Во второй келейке обитал один инок - духовное чадо отца Мардария. Так они прожили около четырех лет.

К сожалению, здоровье батюшки становилось все слабее, и пришел момент, когда он решил выйти из пустыни и попросил нас спустить его в Сухум. Пустынная братия заскорбела: лишиться советов и наставлений такого опытного безмолвника было большой потерей. Отец Мардарий действительно был продолжателем древней традиции духовничества, а это большая ценность.

Но, ничего не поделаешь, начали готовиться. Учитывая состояние здоровья старца, исполнить его благословение было непросто. Понадобилось прорубить тропу и смастерить крепкие носилки. Когда все было готово, отправились в путь. По ровной местности батюшку вели под руки, а в местах, где начинались большие камни, неудобные подъемы и спуски, несли его на носилках...

В послушании Воле Божией

В городе к отцу Мардарию потянулись потоки жаждущих помощи душ, поэтому по выходе из пустыни главным послушанием для батюшки стало утешение скорбящих и болящих - всех, кто нуждался в исповеди или, быть может, просто искал духовного совета в решении своих житейских проблем, недоумений и смущений.

Это служение Христу и людям батюшка нес все так же благодушно, хотя для пустынника общение с людьми по-прежнему было сопряжено с добровольным принятием на себя дополнительной мысленной брани. Но даже при такой тяготе все так же поражала необычайная кротость отца Мардария и его мирное, благостное устроение в любых обстоятельствах: ни грамма ропота или намека на отягощение, ни одного дерзкого слова, ни капли недовольства, прекословия, надменности или превозношения...

Напротив, чувствовалось, как душа его дышала Духом Божиим, и эта мирность, эта любовь, обретенная, и как евангельский талант, приумноженная в его внутреннем безмолвии, преизобильно изливалась на окружающих, зачастую преображая их веру, - вокруг батюшки души действительно просыпались для Вечности, выходили и утверждались на пути спасения.

Вспоминается случай, который произошел с одним из преданных чад отца Мардария - Сергием Алиевым, чемпионом Европы по боксу. Однажды на пути в Сухум он попал в конфликтную ситуацию: двое мужчин угрожали ему скверными словами, действиями, тяжелыми предметами. Одного из них, не выдержав сквернословия, он несколько раз ударил, но сразу же, когда противник упал, Сергий осознал свою неправоту и начал сердцем искренне каяться пред Богом. В тот момент на него уже нападал другой, стараясь попасть по его голове монтировкой... Очевидцы вызвали милицию.

Боксера посадили в КПЗ, дело приняло очень серьезный оборот. Причиненные телесные повреждения, по всей видимости, были тяжелыми - грозил срок... Отец Мардарий очень переживал и усердно молился за Сергия, зная, что сердцем тот раскаивается искренне.

Надо сказать, что, принимая молитвы старца и покаяние чада, Господь из содеянного последним зла извел благо. Уголовное дело не возбуждали - ждали результатов экспертизы: от них зависела участь Сергия. А, учитывая силу его удара, состояние пострадавшего должно было быть довольно тяжелым. Однако случилось чудо! Экспертиза совершенно объективно заключила, что тот получил легкие телесные повреждения: чувствовал себя хорошо, трудоспособность не пострадала.

Помощь Божия ощущалась во всем. Позже Сергий говорил, что там - в камере - чувствовал живое присутствие Господа. Вероятно, по молитвам батюшки что-то ощущали и другие подследственные. Расспрашивая Алиева, кто он и, узнав, что верующий, начали вопрошать о Христе.

Самым главным благом в этом промыслительном испытании стало то, что молитвами отца Мардария уверовали не только подследственные. Прокурор, который должен был возбуждать уголовное дело и поддерживать сторону общественного обвинения, тоже стал глубоко верующим человеком и настоящим христианином.

А Сергий Алиев, как и многие другие люди, искавшие духовной помощи и утешения у отца Мардария, и ныне свидетельствует о том, как по сей день ему и его близким помогают молитвы старца.

Человек Божий

Со временем в Сухум к безмолвнику иногда начали приезжать полные автобусы паломников. И батюшка молился о том, чтобы «Своими судьбами» Господь определил ему место для приуготовления к Вечности. Ответ пришел: Владыка Никон (тогда правящий архиерей Липецкой епархии), благословив на переезд в Задонск, взял батюшку под свой омофор.

В то время отец Мардарий был уже очень сильно болен - жизнь его заметно угасала, но, вероятно, еще могла послужить во благо ближним. Теперь, когда угроза смерти приблизилась к батюшке, по Промыслу Божию в схиму (в высший ангельский чин) его облачил Владыка Никон - духовное чадо схиархимандрита Виталия (Сидоренко), который в свое время, там, в пустыньке, в такой же смертельной опасности принял постриг от своего единомысленного брата Мардария... Батюшка очень обрадовался, когда при постриге Владыка предложил ему принять имя в честь Алексия, человека Божия, чья память совершалась в тот день. «Я же так его люблю!» - радовался новому небесному покровителю старчик.

Вопреки смертельным диагнозам и крайне слабому состоянию здоровья, батюшка претерпел несколько сложнейших операций. Как свидетельствовали врачи и медработники, они были очень утешены тем, что, ставя уколы и капельницы, могли быть причастны к общению с этим необычным для них человеком: «Мы воспринимали это не как обязанность по работе - чувствовалось, что прикасаешься к чему-то неземному, такому, чего в обычной жизни не встречал - действительно к святому. Так мирно становилось рядом с ним, так радостно...»

Эти скромные воспоминания о нашем современнике - благоговейном стяжателе добродетели безмолвия - свидетельствуют о том, что и в наши дни есть люди, для которых усвоение сердцем Духа Божия и Царствия Небесного является главной целью и основным деланием в земной жизни.

Зачастую, когда речь заходит о безмолвии, у современных христиан возникает вопрос: а возможно ли мирянам хоть отчасти усвоить сердцем эту добродетель? Многим представляется, что безмолвие - удел исключительно древних отцов или пустынников, что стяжать Царствие Божие внутри себя, находясь посреди современного мира, невозможно. Такое рассуждение ошибочно в корне.

Человек от века искал покоя своей душе. И ему был указан путь обретения устроения истинно мирного. Об этом апостол Павел благовествовал в те времена, когда монашества как такового еще не было. А значит, и слова его были адресованы простым мирским людям, в чьих семьях зачастую насчитывалось до десятка детей. И было сказано им: «...всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом - и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6-7).

Отец Мардарий искал обетованного сердечного покоя и нашел. Нашел, потому что был внимателен к воле Божией о себе, к чему и всех нас назидал не только словом, но и живым примером - образом своей благочестивой евангельской жизни, о которой и говорит преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен - и вокруг спасутся тысячи».

2019 год